Окаменелости

в разных местах

Главное здание МГУ

Главное здание МГУ

(галереи 1,

2,

3)

Библиотека МГУ

Библиотека МГУ

Биофак МГУ

Биофак МГУ

МГТУ им. Баумана

МГТУ им. Баумана

Музей личных коллекций

Музей личных коллекций

Москва-Сити

Москва-Сити

Московский Кремль

Московский Кремль

Поклонная гора

Поклонная гора

Музей им.Пушкина

Музей им.Пушкина

Патриарший мост

Патриарший мост

Магазин ГУМ

Магазин ГУМ

Царицыно

Царицыно

Курский вокзал

Курский вокзал

Музей имени В.И. Вернадского

Музей имени В.И. Вернадского

Санкт-Петербург. Эрмитаж

Санкт-Петербург. Эрмитаж

Метро Санкт-Петербурга

Метро Санкт-Петербурга

Нюрнберг, стена дома

Нюрнберг, стена дома

Аэропорт Стокгольма

Аэропорт Стокгольма

Большой Трианон. Версаль

Большой Трианон. Версаль

Лувр. Франция

Лувр. Франция

Версальский дворец. Франция

Версальский дворец. Франция

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."

Каменный бокал, Турция

Каменный бокал, Турция

Каменная ваза, Турция

Каменная ваза, Турция

Главное здание МГУ

Фотогалерея №3

На этой фотографии - раковина аммонита. Аммонит относительно небольшой, но он успел построить пять оборотов раковины.

Поверхность раковины гладкая, перегородки между камерами сложно изогнуты, что характерно для аммонитов.

Похоже, что раковина на конце обломана или скрыта в камне - жилой камеры, в которой обитал сам моллюск, у этого образца не видно.

На этой фотографии - раковина аммонита. Аммонит относительно небольшой, но он успел построить пять оборотов раковины.

Поверхность раковины гладкая, перегородки между камерами сложно изогнуты, что характерно для аммонитов.

Похоже, что раковина на конце обломана или скрыта в камне - жилой камеры, в которой обитал сам моллюск, у этого образца не видно.

Несколько раковин брахиопод разных видов. Самые распространенные в юрском периоде брахиоподы выглядели как раз так,

как образцы на снимке. Либо гладкие и немного вытянутые, либо округлые с высокими ребрами ("зубчатые"). Иногда внутри раковин сохранялось основание ручного аппарата, но на этих образцах его не видно.

Несколько раковин брахиопод разных видов. Самые распространенные в юрском периоде брахиоподы выглядели как раз так,

как образцы на снимке. Либо гладкие и немного вытянутые, либо округлые с высокими ребрами ("зубчатые"). Иногда внутри раковин сохранялось основание ручного аппарата, но на этих образцах его не видно.

На этом снимке - склероспонгия - губка, строящая свой скелет из кремневых спикул и известкового каркаса.

В красном мраморе метро они встречаются довольно часто, хотя и не образуют скоплений.

Но в некоторые периоды истории Земли склероспонгии строили целые рифы.

В МГУ пока найдена только одна крупная склероспонгия, но может быть там есть и мелкие - губки длиной меньше сантиметра очень сложно заметить.

На этом снимке - склероспонгия - губка, строящая свой скелет из кремневых спикул и известкового каркаса.

В красном мраморе метро они встречаются довольно часто, хотя и не образуют скоплений.

Но в некоторые периоды истории Земли склероспонгии строили целые рифы.

В МГУ пока найдена только одна крупная склероспонгия, но может быть там есть и мелкие - губки длиной меньше сантиметра очень сложно заметить.

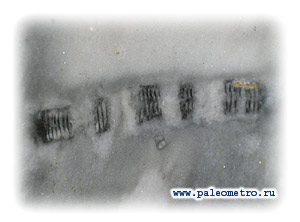

На фото - фрагменты прямораковинных головоногих моллюсков.

Нижний - скорее всего относится к аулакоцеридам, но интереснее верхний образец.

Там видно некоторое подобие маленького ростра на конце раковины, а перегородки стоят довольно далеко друг от друга.

Что это - такой аулакоцерид или белемнит с маленьким ростром - пока не ясно.

На фото - фрагменты прямораковинных головоногих моллюсков.

Нижний - скорее всего относится к аулакоцеридам, но интереснее верхний образец.

Там видно некоторое подобие маленького ростра на конце раковины, а перегородки стоят довольно далеко друг от друга.

Что это - такой аулакоцерид или белемнит с маленьким ростром - пока не ясно.

На этом снимке - одиночная губка - верх или низ ее кубка.

Часть губок, встречающихся в красном мраморе, имеет стелющуюся форму - они обрастали какие-то камни и неровности дна, а часть имеет форму кубка, возвыщающегося над дном.

Этот кубок имеет отверстие сверху, а нижней частью крепится ко дну или к камням.

На этом снимке - одиночная губка - верх или низ ее кубка.

Часть губок, встречающихся в красном мраморе, имеет стелющуюся форму - они обрастали какие-то камни и неровности дна, а часть имеет форму кубка, возвыщающегося над дном.

Этот кубок имеет отверстие сверху, а нижней частью крепится ко дну или к камням.

В МГУ окаменелости встречаются не только в красном мраморе, но и в очень редком - черном. В метро такой облицовки нет.

В черном мраморе удалось обнаружить только морские лилии и маленькие фрагменты игл морских ежей - другие животные там или не водились, или не сохранились в окаменевшем виде.

Черная окраска может объясняться большим количеством органики, а плотные, практически кристаллические членики лилий не пропитались "краской" и хорошо видны.

В МГУ окаменелости встречаются не только в красном мраморе, но и в очень редком - черном. В метро такой облицовки нет.

В черном мраморе удалось обнаружить только морские лилии и маленькие фрагменты игл морских ежей - другие животные там или не водились, или не сохранились в окаменевшем виде.

Черная окраска может объясняться большим количеством органики, а плотные, практически кристаллические членики лилий не пропитались "краской" и хорошо видны.

Еще один тип мрамора, содержащего окаменелости, в здании МГУ - белый мрамор. Это широко распространенный в метро и малоинтересный тип камня.

Из окаменелостей в нем - оплавленные практически до неузнаваемости фрагменты морских лилий.

На снимке немного увеличена контрастность - чтобы можно было рассмотреть детали окаменелости.

Еще один тип мрамора, содержащего окаменелости, в здании МГУ - белый мрамор. Это широко распространенный в метро и малоинтересный тип камня.

Из окаменелостей в нем - оплавленные практически до неузнаваемости фрагменты морских лилий.

На снимке немного увеличена контрастность - чтобы можно было рассмотреть детали окаменелости.

Мелкие фрагменты иголок морских ежей и члеников морских лилий, а в нижней части снимка - групный фрагмент стебля морской лилии.

Такая крошка из фрагментов иглокожих могла формироваться в зоне прибоя, где волны могли намывать за какими-то препятствиями кучи обломков.

Мелкие фрагменты иголок морских ежей и члеников морских лилий, а в нижней части снимка - групный фрагмент стебля морской лилии.

Такая крошка из фрагментов иглокожих могла формироваться в зоне прибоя, где волны могли намывать за какими-то препятствиями кучи обломков.

Еще один тип белого мрамора - отличающегося от показанного выше. Его можно назвать даже не белым, а серым.

Стебли морских лилий в нем значительно более четкие.

Хорошо видны отдельные членики. Стебель изгибается вверх-вниз и местами перекрыт сверху вмещающей породой.

Этого камня в МГУ не много и в нем тоже не видно никаких окаменелостей кроме криноидей.

Еще один тип белого мрамора - отличающегося от показанного выше. Его можно назвать даже не белым, а серым.

Стебли морских лилий в нем значительно более четкие.

Хорошо видны отдельные членики. Стебель изгибается вверх-вниз и местами перекрыт сверху вмещающей породой.

Этого камня в МГУ не много и в нем тоже не видно никаких окаменелостей кроме криноидей.

Этот мрамор имеет красный цвет и используется в облицовке вместе с классическим красным мрамором.

Но является ли он тем-же самым камнем, но насыщенным раковинами, или похожим, но из другого месторождения - сказать сложно.

Это по сути мраморный ракушечник с огромным количеством раковин двустворок или брахиопод.

Этот мрамор имеет красный цвет и используется в облицовке вместе с классическим красным мрамором.

Но является ли он тем-же самым камнем, но насыщенным раковинами, или похожим, но из другого месторождения - сказать сложно.

Это по сути мраморный ракушечник с огромным количеством раковин двустворок или брахиопод.